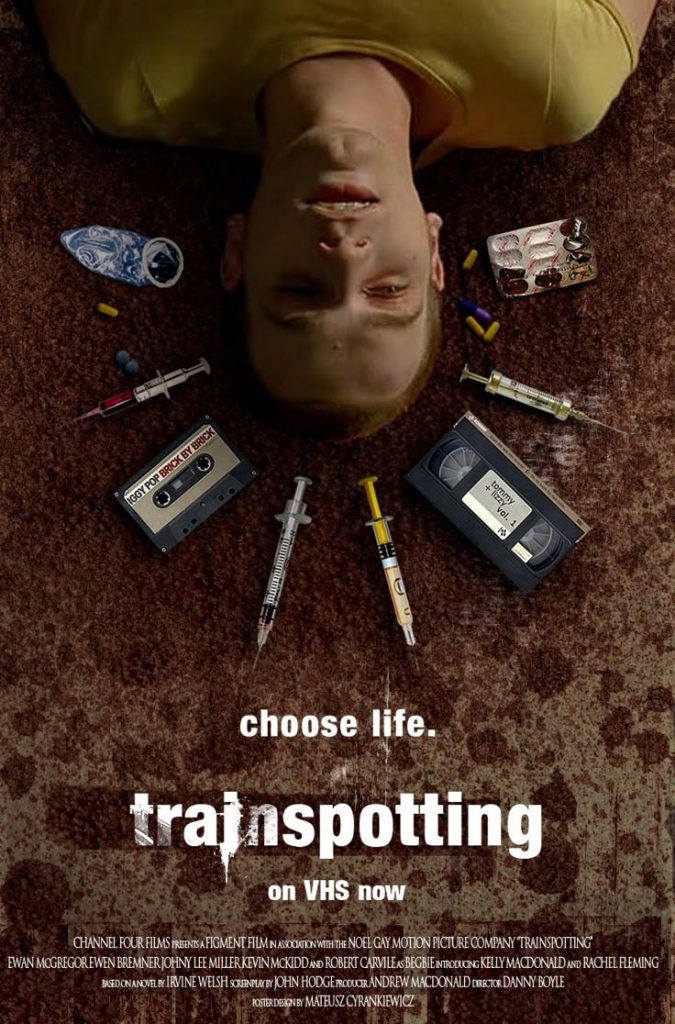

“Las calles rebosan drogas que puedes usar para combatir la infelicidad. Y nosotros las usábamos todas”.

Depende de tu edad, es muy probable que hayas visto o al menos oído hablar de una de las películas que nos marcó a una generación entera. Trainspotting, protagonizada por Ewan McGregor, es un lienzo crudo y detallado de lo que supone la vida de un adicto a la heroína.

La mayoría de los que vivimos directa o indirectamente, en mi caso era solo un niño, la epidemia española de heroína tenemos grabado a fuego las consecuencias para una generación entera que no hizo demasiados distingos entre ricos y pobres, arrasando completamente familias y cortando de raíz a edades tempranas gran cantidad de vidas.

Cuando uno es adicto sólo piensa en una cosa. Seguir alimentando la adicción. Realmente no hay mucho más.

“Cuando estás enganchado tienes una única preocupación, drogarte, y cuando te desenganchas de pronto tienes que preocuparte de un montón de otras mierdas. No tengo dinero, no puedo ponerme pedo. Tengo dinero, bebo demasiado. No consigo una mujer, no tengo sexo. Tengo una mujer, demasiado agobio. Tienes que preocuparte de las facturas, de la comida, de algún puto equipo de fútbol que nunca gana. De las relaciones personales, y de todas las cosas que en realidad no importan cuando estás auténtica y sinceramente enganchado a la heroína”.

Seguro que estás de acuerdo con que la heroína destroza vidas, pero, ¿el patrón de la adicción se ve únicamente con las sustancias ilegales? ¿Qué tienen en común muchos de los actuales “mejores negocios del mundo”?

Exploremos.

Esta semana terminé la serie de “La Casa Guinness”, y me volvió a la cabeza un pensamiento con el que me di de bruces hace algunos años, gracias a Jorge Paulo Lemann: en cualquier país donde haya una familia extremadamente rica, lo más probable es que tenga o haya tenido una cervecera. Una industria simple, repetible, adictiva, emocional, con barreras de entrada y consumo ritualizado.

La cerveza no destruye tantas vidas como la heroína, pero comparte un componente: genera hábito, identidad y consumo recurrente. La gente no bebe cerveza buscando innovación, sino buscando la misma sensación una y otra vez. Lo que en finanzas llamamos flujos estables y predecibles. Lo que en psicología podríamos llamar refuerzos positivos constantes.

La cerveza construyó dinastías. Los Lemann, los Heineken, los Carceller, los Aramburuzabala. En algunos casos, imperios transgeneracionales levantados sobre la base de proveer placer accesible y repetible al ser humano medio.

Y, moral aparte, pues este es un blog sobre inversión, es tremendamente rentable.

Los grandes patrimonios se forjaron entendiendo algo que muchos inversores novatos olvidan: No se invierte en productos complejos, sino en hábitos simples y universales.

Si la cerveza construyó patrimonios familiares, el tabaco profesionalizó la adicción como modelo de negocio corporativo. Durante décadas, compañías como Philip Morris perfeccionaron algo tan frío como eficaz: convertir una necesidad artificial en hábito diario, envolverla en marketing aspiracional y blindarla con distribución global. El producto era químico, pero la estrategia era psicológica: vincular identidad con consumo recurrente. El tabaco no solo vendía nicotina, vendía pertenencia, ritmo, ritual. Fue el negocio perfecto ,márgenes altos, precio creciente, demanda inelástica, e incluso ahora se mantiene resiliente cuando la presión regulatoria está reduciendo su aura. Pero su legado permanece: enseñó al capitalismo moderno que crear dependencia legal y socialmente tolerada es una mina de oro mientras la sociedad lo permita.

Sin embargo hoy, la adicción dominante no se bebe ni se fuma. Se desliza con el dedo.

La cerveza del siglo XXI no se fermenta: se entrena. Está hecha de capas neuronales que interpretan nuestras palabras mejor que nosotros mismos.

Las empresas tecnológicas tomaron el manual de las cerveceras y tabaqueras y lo llevaron al extremo. No venden alcohol ni tabaco. Venden dopamina al por mayor, optimizada por datos y aprendizajes algorítmicos.

La cerveza te acompaña un rato; el scroll infinito te acompaña todo el día y decide cuándo te suelta.

Las redes sociales convirtieron el comportamiento humano en un tablero de experimentación conductual a escala planetaria. Cada scroll, cada notificación, cada barra de progreso está diseñada para mantenerte dentro. Retención. Tiempo de pantalla. “Engagement”. Palabras que, traducidas, significan: que no te vayas.

Luego llegó el “delivery impulsivo”: pedir un taxi sin hablar con nadie, reservar alojamiento sin búsquedas complicadas, comprar sin tener que buscar tu tarjeta. Uber, Airbnb, Amazon. Cada fricción eliminada es un ladrillo más en el muro de la dependencia funcional.

Y ahora entramos en la fase final: las herramientas que te conocen tan bien que terminarás incapaz de vivir sin ellas.

Google Maps, que te impide ya orientarte por ti mismo.

Spotify, que anticipa tu estado de ánimo antes de que tú lo hagas.

TikTok, que conoce tus deseos mejor que tus padres.

Y por supuesto, la IA generativa.

El nuevo negocio no es el producto.

El nuevo negocio eres tú.

Tus patrones, tus pulsos, tus debilidades, tus dudas, tus planes, tus sesgos cognitivos.

La IA no te da información; te da atención sin fricción. Te completa frases, te organiza la agenda, te diseña dietas, te redacta correos, te genera ideas, te entrena, te acompaña.

Y poco a poco, como pasa con cualquier sustancia que te facilita la vida, dejas de recordar cómo se hacía sin ella.

La heroína ofrecía evasión.

La cerveza, socialización.

La tecnología y la IA ofrecen sustitución: sustituyen tu memoria, tu autonomía, tu orientación, tu criterio, tu esfuerzo.

Esto no es teoría. Esto es lo que muchos científicos del comportamiento con décadas de conocimiento a sus espaldas introducen en los productos hiper escalables.

¿Es esto bueno? ¿O malo?

Esa no es la pregunta de este artículo.

La pregunta es: ¿es rentable?

Y la respuesta, histórica y empírica, es incontestable.

Las mayores fortunas del pasado se construyeron sobre el consumo repetido de dopamina en forma física.

Las mayores fortunas del presente se construyen sobre el consumo repetido de dopamina en forma digital.

Consideraciones éticas y sociales deben, sin duda, discutirse. Pero en el terreno frío y analítico de la inversión, una verdad incómoda brilla con fuerza:

Invertir en adicción ,legal, socialmente integrada y culturalmente aceptada, ha sido una de las estrategias más rentables de la historia del capitalismo.

Ve a una cena vecinal con buenos amigos y di que no tomas alcohol. Probablemente nadie celebrará tu decisión saludable sino que te preguntarán si estás malo.

Donde haya hábito, hay margen.

Donde haya repetición, hay acumulación.

Donde haya dependencia, hay dinastía.

El reto de estas compañías es que la adicción no cabe en un Excel. Un modelo de valoración tradicional puede estimar ingresos, márgenes y competencia… pero no puede cuantificar la fuerza invisible de un hábito que se vuelve identidad, rutina o necesidad funcional. Cuando analizamos negocios basados en dependencia (cerveza en el siglo XX, tabaco poco después, plataformas digitales en la última década y ahora inteligencia artificial) siempre nos encontramos la misma narrativa: “esto ya está caro”. Y, una y otra vez, esa afirmación se demuestra incompleta cuando pasa el tiempo suficiente. Hace apenas diez años, negocios como el streaming, los chips para IA o las plataformas de comercio digital ya estaban consolidados y muchos analistas insistían en que su potencial estaba agotado, que el crecimiento estructural estaba en máximos y que cualquier valoración superior a la media histórica era especulación. Hoy sabemos que lo que realmente subestimaron no fue el beneficio trimestral, sino la profundidad del hábito: millones de usuarios que ya no podían salir, empresas que no podían operar sin esas plataformas, sistemas enteros que pasaron a depender de esa tecnología como antes dependían del vidrio, la levadura o la nicotina.

La lección es incómoda pero clara: los modelos fallan cuando el consumo deja de ser decisión y pasa a ser reflejo. Las cerveceras tardaron décadas en demostrar que el hábito social escalaba más que cualquier proyección prudente. Las tabaqueras mostraron que la defensa regulatoria podía retrasar ,pero no impedir, que una conducta adictiva sostuviera un crecimiento casi perpetuo gracias a su facilidad para trasladarlo al precio del paquete de tabaco. Y hoy, en plena era del software y la asistencia algorítmica, puede que estemos sólo en la primera fase de un patrón similar. La inteligencia artificial no solo quiere tu tiempo: quiere tu proceso mental, tu memoria de trabajo, tu toma de decisiones. Si la historia se repite ,y suele hacerlo, las valoraciones actuales que vemos como “excesivas” quizá sean simplemente el precio temprano de un futuro en el que estos modelos serán tan inevitables para el funcionamiento diario como lo fueron las cervezas en los bares poligoneros o los pitis con los que mi generación se sentía mayor en mi infancia.

Antes de terminar, quiero dejar algo muy claro: este artículo no es un juicio moral. No estoy entrando en consideraciones éticas, que especialmente siendo padre me preocupan, y mucho.

Aquí tan solo he intentado analizar con frialdad lo que la historia nos muestra en términos de rentabilidad y acumulación de capital. Nada más. Si alguien decide no invertir en negocios basados en la adicción, me parece completamente legítimo, y probablemente tenga razones personales, éticas o sociales muy sólidas para ello.

Aun así, estudiar estos modelos tiene un valor que va más allá de las inversiones. Entender cómo funcionan las dependencias, cómo se construye la recurrencia y cómo se captura nuestra atención me ayuda a educar mejor a mis hijos y a vigilar mis propios hábitos. Saber cómo opera la adicción, aunque sea en productos aceptados socialmente, me recuerda que el peligro no siempre viene en forma de sustancia prohibida; muchas veces viene disfrazado de utilidad, comodidad o entretenimiento infinito. Conocer estas dinámicas no implica estar de acuerdo con ellas; implica entenderlas para protegerme de ellas y tratar de enseñar a los míos a hacerlo también.

Porque al final, conocer el juego no me obliga a jugarlo como consumidor. Me permite elegir cómo y cuándo participo. Lo resumió bien Sun Tzu: “Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, tu victoria nunca estará en peligro.” Y en palabras más de barrio, pero igual de sabias, del universo de The Wire: “Nunca te metas con tu propia mercancía.”

Los que mandan en el juego no se confunden de papel. No consumen lo que venden. Sus hijos van a escuelas lo más analógicas posibles.

En un mundo diseñado para engancharnos, quizá la lección más rentable tanto en euros como en salud mental, sea esa.

Sublime. Muchas gracias por esta píldora.

Muchas gracias César, la verdad que vuestra opinión nos resulta muy valiosa pues nos anima a seguir (o a mejorar cuando sea necesario).